Parfois, j’imagine la vie comme un énorme sablier dans lequel chacun d’entre nous se tient dans un nuage de grains de sable qui filent à toute vitesse entre nos doigts – autant de secondes qui ne nous effleurent que l’espace d’un instant presque imperceptible avant de disparaître à jamais. Ainsi nous restons, tendant la main vers le mince filet de sable, se demandant si la coupe au-dessus de nos têtes est encore bien remplie ou presque vide et espérant… quoi? Je ne le sais.

Chaque grain de sable a une texture différente lorsqu’il nous touche la main. Parfois, il est aussi tranchant qu’un couteau et parfois aussi doux qu’une pétale de rose. Certains instants nous donneraient presque l’envie de mourir, et il y en a d’autres que l’on ne souhaiterait jamais voir s’arrêter. Mais voila: que leur passage nous soit douloureux ou apaisant, agréable ou insupportable, ils ne cessent jamais leur course vers le sol. Pour le meilleur ou pour le pire, le temps s’écoule inexorablement, et il n’est pas en notre pouvoir de capturer le sable entre nos doigts.

Pourtant, parfois, au milieu de ce sable qui tombe sans fin, on rencontre de petits cristaux multicolores. Ceux-là, on peut essayer de s’en saisir, de les accumuler, de les emporter avec soi et de les chérir. Ces cristaux, ce sont nos souvenirs, nos émotions, nos découvertes; à la fois les bijoux que nous porterons pour témoigner du passé et les graines que nous planterons pour préparer l’avenir. C’est ces cristaux qui nous rappellent pourquoi nous faisons ce que nous faisons; ce sont eux qui nos réconfortent lors des moments difficiles et nos encouragent lors de nos jours de triomphe; ce sont eux qui expliquent pourquoi nous continuons à regarder le sable s’écouler.

Je suis assis devant mon ordinateur, mais je ne le vois pas vraiment. Mon regard est plongé dans les tréfonds de ma mémoire, où ces quelques cristaux sauvés de la chute perpétuelle brillent de mille feux et éclairent ma route.

…

Nous sommes le 16 septembre 2008 – un mardi – et c’est le deuxième jour de cours de ma deuxième année à HEC Lausanne. Je suis assis dans l’InterCity qui m’y emmène depuis Genève et je réfléchis déjà à ma troisième année d’études. Je sais que je ne la passerai pas en Suisse; mais je ne suis pas encore exactement fixé quand à ma destination. Je pensais toujours partir aux Etats-Unis, mais il n’y a aucune université là-bas, parmi celles qui ont conclu des accords d’échange avec l’Université de Lausanne, qui me fasse particulièrement envie. En plus, cela ne fait que deux jours que je suis rentré d’un voyage de deux semaines en Californie; l’année d’avant, j’étais déjà parti à la découverte de New York. Aller trois fois en trois ans aux USA, n’est-ce pas un peu trop pour quelqu’un comme moi qui a encore vu si peu du monde dans lequel je vis? Je m’interroge.

Je m’appuie contre la vitre du train et je regarde au-dehors. Le ciel et les arbres se fondent en une bande bicolore bleue et verte.

Venu de nulle part, le mot « Japon » surgit alors dans ma tête et tout devient soudainement limpide.

Des fourmillements remontent depuis mon ventre. Je me lève presque du siège, puis je me rassieds. Il me faudra passer au bureau des échanges cet après-midi pour me renseigner.

…

Nous sommes en novembre 2008 et je suis dans le bureau d’un professeur d’HEC à qui je demande une recommandation pour mon dossier de candidature à l’échange.

« Vous êtes d’origine russe, c’est ça? » ,me demande-t-il.

« Oui », réponds-je.

« Vous n’allez pas vous suicider si vous partez, dites? »

« Pardon? »

« J’ai connu un étudiant d’origine russe parti au Japon en échange. Il a essayé de se suicider. Vous, vous ne ferez pas ça? »

« J’essaierai d’éviter » dis-je en regardant droit dans ses yeux riants et en comprenant que j’aurai ma recommandation.

…

Nous sommes en décembre 2008 et mon dossier de candidature est complet. J’ai tout imprimé en sept exemplaires – une par faculté, car c’est l’Université entière et non pas simplement HEC qui va m’envoyer au Japon.

Je regarde un instant les huit piles de papier proprement alignées sur la table – il y en a une en plus, que je garderai pour moi. Il doit être neuf heures du soir car la pièce est sombre, et seule la lampe de table dessine un cercle blanc autour de ces piles de papier qui contiennent la prochaine année de ma vie. Pendant quelques instants, je regarde cette mosaïque d’ombre et de lumière en essayant d’y déchiffrer un présage. Puis je soupire et commence ranger les piles, une par une, dans les enveloppes prévues à cet effet.

…

…Nous sommes le 22 janvier 2009 et je viens de raccrocher le téléphone. C’était le bureau des échanges. Je m’assieds devant mon ordinateur allumé et vais sur Facebook. J’efface mon ancien statut et en mets un nouveau, composé d’un seul mot: やった!

« やった! », en français, veut dire « J’ai réussi! »

…

Nous sommes le 16 juin 2009 et je viens de finir mon septième et dernier examen de la session de printemps – et par conséquent, ma deuxième année à HEC Lausanne.

Je sors dehors et plisse les yeux à cause du soleil. Une brise vient m’ébouriffer les cheveux.

Derrière moi, les portes automatiques du bâtiment Internef se referment. Je ne me retourne pas.

…

Nous sommes en septembre 2009 et je pars dans moins d’une semaine. Je sors de chez Javier – nous venons de voir notre dernier film de l’année – et je rentre chez moi comme je l’ai fait tant de fois déjà. En remontant le chemin des Crêts-de-Champel, je me rends soudain compte à quel point j’aime marcher dans cette rue la nuit.

…

Nous sommes le 12 septembre 2009 et je viens de publier mon premier billet sur ce blog. Idéalement, je voudrais en publier un par jour, mais je ne sais pas si j’aurai le temps ni l’inspiration.

…

Nous sommes le 13 septembre 2009 et je viens de dire au revoir à mon père et à ma mère. Je me sens horriblement mal de les laisser seuls ainsi, mais je sens aussi que, si je ne fais pas ce voyage, je le regretterai toute ma vie. La file vers les portiques de sécurité avance lentement. J’essuie discrètement une larme, me retourne et fais un signe à mes parents en souriant.

…

Nous sommes toujours le 13 septembre 2009 et je suis à 10’000 mètres d’altitude, propulsé à une vitesse de 1000 kilomètres par heure dans les profondeurs d’une nuit aveugle et infinie. Je me demande si ce que je suis en train de faire est le fruit de la meilleure ou de la pire décision de ma vie.

…

Nous sommes le 14 septembre 2009 et je suis à l’aéroport de Narita, complètement sonné. Heureusement que des volontaires de l’université viennent me chercher, mais je suis quand même très inquiet – dans quoi me suis-je mis? Apparemment, trois autres étudiants en échange sont aussi arrivés il y a peu de temps et nous irons à Tokyo en groupe. Cela me rassure un peu. J’essaie de retenir leurs noms tout de suite – je sais que je suis assez mauvais pour ça. Michael, Guillaume, Luisa: il se peut que je les recroise dans les jours qui viennent.

…

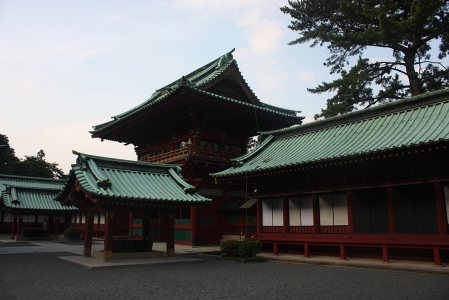

Nous sommes dans le Narita Express depuis 20 minutes, à faire connaissance entre nous, mais aussi avec le pays qui s’étend derrière les vitres. Sur notre gauche, je vois une pagode se dresser sur une colline boisée. Et soudain – comme un interrupteur que l’on tourne – mes inquiétudes disparaissent.

Tout ira bien.

…

Nous sommes le soir du 14 septembre 2009, notre premier jour au Japon. Nous sommes jetlaggés, mais devons tenir au moins quelques heures avant de s’autoriser à dormir. Nous déambulons dans le quartier de l’université, en essayant de se repérer un peu. La faim nous tenaille; j’achète ma première bouteille de thé au distributeur (il est non sucré, tiens). Puis nous entrons dans un combini. Michael achète un daifuku, Guillaume un melon pan.

Nous nous asseyons sur des marches faisant face à l’auditorium Okuma, buvons et mangeons. Je regarde le bâtiment éclairé et me dis qu’il est magnifique.

…

Nous sommes le 21 septembre 2009 et nous marchons près des quais déserts de la gare de Shiodome. Un sentiment étrange – de sérénité et d’émotion, de bonheur et de tristesse à la fois – m’envahit. Je suis au Japon depuis une semaine, et je me rends compte à quel point ce que je vis est unique et précieux – mais aussi fragile et temporaire. Pourtant, il reste encore tant de temps, alors pourquoi ce pressentiment, pourquoi maintenant?

En rentrant chez moi, j’essaie de décrire ce que j’ai ressenti dans un article de blog, mais je n’y arrive pas vraiment de façon satisfaisante.

…

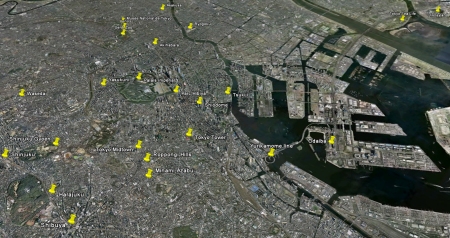

Nous sommes le 22 septembre 2009 et c’est la première fois que je monte sur la tour de Tokyo. C’est aussi la première fois que je vois la ville de haut, la nuit.

Elle est plus belle que tout ce que j’aurais pu imaginer. Un océan d’étoiles. Une caverne enchantée remplie de gemmes. Une broderie d’argent sur la soie noire.

Je regarde Tokyo, endormie, ses routes scintillant – pulsant – comme des artères, et je crois pouvoir l’entendre respirer.

…

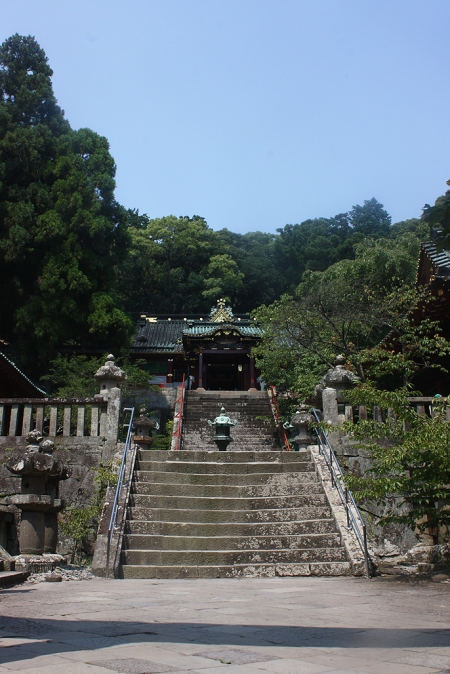

Nous sommes le 26 septembre 2009 et je me tiens devant le Grand Bouddha de Kamakura. Bien que je le fixe assez intensément, il ne semble pas me prêter une attention particulière – après tout, je ne suis qu’un seul des milliers de touristes qu’il voit défiler chaque jour.

Je regarde son visage paisible et détaché et pense à tout ce qu’il a pu voir en un millénaire d’existence. La cérémonie de mariage d’un shogun? La dernière prière d’un ronin? La parade d’une escadrille aérienne, un jour avant Pearl Harbor?

Cela me donne presque le vertige.

…

Nous sommes le 28 septembre 2009. La première journée de cours vient de se terminer. Guillaume, Luisa, Michael et moi décidons de bavarder un peu dans le parc qui bordait le campus.

La nuit tombe très tôt au Japon – il faut croire qu’accueillir le soleil avant tout le monde veut aussi dire que l’on doive s’en séparer avant les autres – et à sept heures passés, le ciel ést complètement noir. Pourtant, l’activité dans le parc ne cesse pas: des groupes d’étudiants se rencontrent non pas pour boire, comme ça se serait fait chez nous, mais pour répéter une pièce de spectacle ou jouer de la musique.

C’est donc acconpagnés par les échos des chants et des sons de flute que nous nous installons dans un coin du parc.

« Pourquoi tu n’as pas apporté ta basse, Guillaume? », demande Luisa. « Tu pourrais nous en jouer. »

« Sans prise de courant et sans ampli, ce sera difficile », répond l’intéressé.

Je regarde les étudiants jouer et regrette – pour la combientième fois de ma vie? – de ne maîtriser aucun instrument musical.

« Si seulement je savais jouer… » pense-je à voix haute.

« T’as jamais pris de cours? » me demande Luisa.

« Non. Et c’est pas ici que je vais commencer, d’abord parce que c’est cher et ensuite parce que je vois mal comment caser un piano dans ma chambre de 6 mètres carrés. »

« Bon, ça, c’est pas vraiment un problème », intervient Guillaume. « Achète-toi un synthé, ils prennent moins de place. »

« Et je le mets où, sur mon lit? »

« Non, il y a des supports dépliables pour les faire tenir. »

« Je pourrais faire ça… Reste le problème des cours. Je ne vais pas prendre des cours de piano ici quand même… »

« Pas besoin. J’ai appris à jouer de la basse sans cours. »

« Quoi? »

« Oui. J’ai commencé à le faire à l’oreille, j’ai appris à lire une tablature… »

La conversation dévie sur un autre sujet, mais je ne la suis plus qu’à moitié. J’ai toujours pensé que faire de la musique était réservé à deux sortes de personnes: les génies et ceux que les parents ont mis dans une école musicale plus ou moins dès leur naissance. Qu’un simple mortel puisse prendre un instrument et en jouer, sans cours, sans dépenser des milliers de francs, me semble inconcevable. Et puis, il y a le problème du prix de l’instrument, de la place, du temps disponible, de la complexité d’une partition, de…

Pourtant, la recette est là. Achète un instrument. Commence à en jouer. On verra pour le reste.

Nous nous séparons une heure plus tard, chacun allant vers son dortoir. J’ai, pour ma part, quelques classeurs à acheter; je dis donc au revoir à mes compagnons et je me dirige vers le « 100 yen shop » le plus proche.

Je passe devant sans m’arrêter.

A cet instant, je ne sais pas encore exactement ce que je fais; c’est comme si mes pieds m’entrainent tout seuls. Au moment de passer devant le deuxième magasin qui contient les classeurs dont j’ai besoin, je comprends presque ce que je suis en train de faire, mais pas entièrement. Ce n’est que lorsque je m’engouffre, d’un pas dorénavant ferme, dans la bouche de la station de métro, que je prends pleinement conscience de ma destination.

Je suis en train d’aller à Akihabara, la « ville électrique » de Tokyo, pour m’acheter un synthétiseur.

…

Nous sommes le 6 octobre 2009, jour du Swiss+ Symposium. Simon et moi – les deux Suisses de Waseda Hoshien – nous retrouvons à six heures du matin devant les ascenseurs, encostumés et encravattés comme il se doit. Evidemment, il pleut. Pas de problème, nous avons tous les deux des parapluies qui nous attendent bien sagement juste devant l’entrée.

Je pousse la porte qui mène du hall des ascenseurs au hall d’entrée. Elle ne bronche pas.

Je pousse à nouveau, sans plus de succès.

C’est à tour de Simon de s’y mettre, avec le même (non-)résultat.

« Non mais c’est quoi ce truc? » dis-je d’un air vaguement inquiet en jetant un coup d’oeil à ma montre – arriver en retard au Symposium serait vraiment un bien mauvaise démonstration de ponctualité suisse faite aux partenaires japonais. « On fait comment pour sortir d’ici? »

« Attends, j’ai compris », dit Simon. « Ca, c’est l’entrée principale mais elle est fermée pour la nuit. Nous devons sortir par cette porte-ci, c’est l’entrée de nuit. »

« D’accord », réponds-je. « Juste une question: et nos parapluies qui sont à l’entrée principale? »

Durant quelques instants, nous contemplons les parapluies – visibles à travers la porte de verre mais inaccessibles. Puis nos costumes choisis avec soin. Puis la pluie battante à l’extérieur.

Finalement, nous hochons des épaules puis sortons.

…

Nous sommes en novembre 2009 et Guillaume vient de nous amener, après moult palabres, dans un petit bar – juste à l’intersection de Meiji-dori et de Waseda-dori – où l’on sert, paraît-il, une célèbre bière belge, la Duchesse de Bourgogne. Après près d’une semaine de requêtes polies se transformant peu à peu en menaces de mort, nous acceptons.

L’endroit est assez petit – quatre ou cinq places au comptoir, trois tables, peut-être quatre, et une scène. Justement, il y a un groupe live ce soir. Trois Japonais: guitare, basse et percussions. Nous commandons au son de leur premier morceau. Le barman, qui est une barwoman, est clairement occidentale, mais ce n’est de toute évidence pas une raison suffisante pour nous faire un prix. Bien que l’addition est salée – importation depuis la Beligique oblige – la bière est douce.

Le guitariste se lance dans un solo. Nous l’écoutons en sirotant la bière, et il me semble l’espace d’un instant que je suis en train de me dissoudre dans l’ambiance du bar. Je le vois dans ses moindres détails: la courbure du néon de l’enseigne accrochée au-dessus de la sortie, le reflet d’une lampe sur une clef de la guitare, la texture rugueuse du cuir de mon tabouret.

Le mur du fond du bar est fait en fausses briques, avec une fenêtre. Je sais que cette fenêtre ne donne sur rien car nous sommes au sous-sol, mais je ne m’offusque pas de cette tromperie. Au contraire, j’y vois une possibilité, celle que la fenêtre donne en fait sur n’importe quel endroit que je puisse imaginer. La petitesse et la chaleur du bar me deviennent de plus en plus agréables; au milieu de Tokyo, je me sens comme dans un cocon protecteur, privé, discret et rassurant.

Le guitariste continue son solo.

…

Nous sommes le 5 décembre 2009, vers sept-huit heures du matin, et nous venons de passer une nuit aussi blanche que mouvementée, qui s’est commencée par un karaoke à Ginza et s’est finie pour certains d’entre nous à Tsukiji (le marché aux possions de Tokyo) et pour d’autres à regretter d’avoir jamais eu l’idée de mélanger alcools forts et jus de raisin.

Nous traversons un pont alors que le soleil se lève, peignant en rose les hauts immeubles bordant la rivière Sumida, et je me dis que dormir, au Japon, est peut-être une nécessité mais surtout un beau gâchis.

…

Nous sommes à la mi-décembre 2009 et il est si tard que l’on pourrait presque dire qu’on est tôt le matin. Je suis dans ma chambre et j’écris.

Je ne saurais vous dire quoi au juste: un devoir, peut-être; ce blog, à ne pas exclure; voire l’esquisse d’une future bande dessinée. Je ne me souviens plus de ce que j’écrivais alors, mais je me souviens très bien de l’ambiance de ce moment-là.

Sortie des hauts-parleurs de mon ordinateur, une note stridente de Sigur Ros semble envelopper la chambre – et avec elle, le reste de l’univers – autour de moi en un seul point. Comme un instantané à la fois fugace et éternel.

Je suis dans ma chambre et j’écris.

…

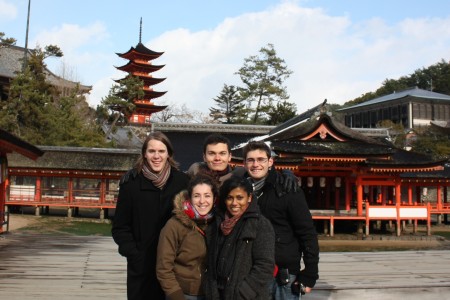

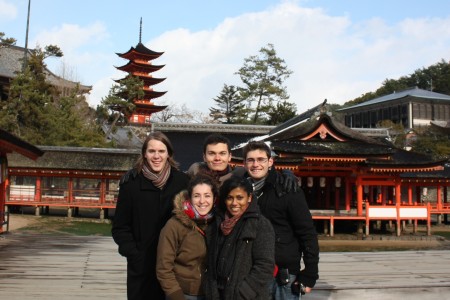

Nous sommes le 31 décembre 2009. C’est le début d’après-midi et nous nous trouvons dans le sanctuaire d’Itsukushima, mieux connu sous le nom de Miyajima. Le temps – incertain en matinée – est dorénavant splendide. Je mitraille à tout va. L’enceinte du sanctuaire est magnifique; la neige accumulée sur le toit durant la nuit fond peu à peu sous le soleil, emplissant l’air de centaines de petites étincelles d’eau.

Nous nous avançons sur le ponton central. Devant nous, le célèbre portique flottant de Miyajima; tout autour, les toits d’une ancienne ville couverts de chapes de neige et entourés d’arbres; au-dessus, un immense ciel bleu.

J’attrape un passant japonais et lui demande de prendre une photo de nous cinq: Guillaume, Michael, Audrey, Achinthi et moi.

Parmi les milliers de photos que j’ai prises au Japon, ceci est ma préférée. Nous sommes jeunes, enthousiastes, et émerveillés; nous passons une journée magnifique sans se douter que de plus belles encore viendront; et surtout, il nous reste encore sept mois – une éternité! – à passer au Japon. Cinq personnes; cinq destins qui se sont croisés de la façon la plus improbable que l’on puisse imaginer, à l’autre bout du monde. Nous sommes voués à grandir et à évoluer; à voyager et à explorer; à changer nous-mêmes et à changer le monde autour de nous. Mais – quoi qu’il puisse arriver – sur cette photo-ci, nous serons toujours ensemble à Miyajima pour y passer le réveillon du jour de l’an et il nous restera toujours bien assez de temps à passer au Japon. Je trouve cette pensée réconfortante.

…

Nous sommes toujours le 31 décembre 2009. Il est 23 heures, 59 minutes et 30 secondes. Nous avançons à grandes foulées le long d’une route qui s’étale à n’en plus finir sous nos pieds, en espérant d’arriver à temps à un temple pour y voir la cérémonie des cloches du Nouvel-An.

Lorsque nous les entendons au loin, nous comprenons qu’il est trop tard.

« Oh non », fait Audrey, visiblement déçue. « J’espérais tellement passer ce moment-ci au temple. »

« Moi aussi, » souffle-je en faisant bien attention de ne pas ralentir la cadence de mes pas. « Mais tu sais, là d’où je viens on dit que l’on passe l’année qui vient de la façon dont on l’accueille. Et en ce moment, nous sommes en train d’avancer vers un but – pas vraiment la pire façon de passer la nouvelle année, non? »

Audrey me regarde et sourit. Nous accélérons le pas.

…

Nous sommes le 11 janvier 2010, à réviser pour un examen sur les entreprises multinationales. Les élèves à peu près studieux que nous sommes sont au nombre de trois: moi, Mathieu et Queenie, à se pencher sur nos livres et nos classeurs dans la salle commune au rez-de-chaussée du bâtiment trois de mon dortoir. Après environ une heure de révisions, nous décidons de faire une pause. Je fais quelques pas le long de la pièce pour me dégourdir les jambes et m’arrête soudain devant la télévision, stoppé net.

Sans vraiment oser y croire, je me baisse lentement et ouvre les portes en verre de la petite armoire sur laquelle est posée la télévision pour en sortir un carton qui contient un trésor inoui.

Une Super Nintendo. Et des cartouches de jeux.

Je montre ma trouvaille à Mathieu, qui me rejoint immédiatement avec une exclamation enthousiaste. Il ne nous faut que quelques minutes pour relier la console à la télévision, choisir une cartouche – Street Fighter II, rien que ça – et l’allumer.

L’écran reste noir.

« Tu connais la vieille technique? » me demande Mathieu. « Lorsque un jeu ne marche pas, il suffit parfois… »

« De le sortir et de souffler sur les contacts », finis-je en souriant.

Ca marche. Et, pendant les prochaines vingt minutes, Mathieu et moi redevenons des enfants.

…

Nous sommes le 1er février 2010 et je viens de voir Avatar pour la deuxième fois, cette fois en compagnie de Michiko – une assistante volontaire du cours de japonais du semestre d’automne qui est devenue une amie pour beaucoup d’entre nous.

Nous nous tenons au dernier étage d’un grand centre commercial à Kawasaki dans lequel le cinéma se trouve. Le mall à nos pieds, les silhouettes des immeubles de la ville tout autour; le paysage est beau.

Et il le devient encore plus lorsqu’il se met à neiger.

Michiko sursaute de joie et de surpirse – la neige ne s’invite qu’assez peu fréquemment à Tokyo – et s’avance vers le bord de la plate-forme sur laquelle nous nous trouvons pour mieux l’observer. Je la suis en levant la tête. Les flocons surgissent de la nuit, traversent la zone de lumière créée par les fenêtres et les lampes du centre commercial dans lequel nous trouvons puis disparaissent à nouveau dans l’obscurité. Le spectacle est presque hypnotisant.

Après quelques minutes passées à regarder en silence cette danse muette, je commence à faire un pas vers l’escalator, mais Michiko, qui n’a visiblement pas eu assez du spectacle, n’accompagne pas mon mouvement, comme pour m’inviter à rester encore un peu.

Alors, nous restons encore un peu.

…

Nous sommes le 3 février 2010 et mes pieds commencent à s’ankyloser dans le bus de nuit si inconfortable qui nous emmène à Nagoya. Il est deux heures du matin, mais aucun de nous n’arrive à trouver le sommeil. Michael est plongé dans les profondeurs musicales de son iPod; Guillaume et moi nous partageons, grâce à un split qu’il a apporté, la même musique – en laternant 30 minutes de mon lecteur et 30 minutes du sien.

Mon tour arrive et je choisis Cemeteries Of London alors que le bus démarre après une nouvelle pause-pipi sur une station d’autoroute.

Dans l’obscurité du bus parfois ébranlée de quelques tressaillements, la musique semble résonner d’une façon particulièrement claire. Je pense à nous – trois petits points sur une route sinueuse, perdus au milieu de l’obscurité, avec la musique pour seul guide – et, je ne sais pas pourquoi, je trouve cette sensation étrangement réconfortante.

…

Nous sommes le 10 février 2010 et je viens de me prendre une boule de neige en pliene figure. Je chancèle et mouline des bras autour de moi en essayant de regagner à la fois mon équilibre et de me défendre contre une éventuelle seconde attaque.

J’entends Nene rire quelque part à côté de moi. Toujours à moiité aveuglé, je m’oriente à sa voix pour lancer ma contre-attaque. Au petit cri surpris qu’elle émet, je comprends que j’ai touché ma cible.

Durant environ 45 minutes, le chemin devant le centre Neïparu Mori, dans le sud de Sapporo, devient un véritable champ de bataille. Nous courons et tombons; lançons des boules de neige et s’en prenons; formons et déformons des alliances; et surtout, nous rions comme les gamins en train de faire une bataille de boule de neiges – des gamins que nous sommes à ce moment-là, précisément.

Après ceci, frigorifiés et plus vraiment très secs, nous nous dirigeons vers les bains chauds du centre, qui semblent encore plus divins que d’habitude.

…

Nous sommes le 12 février 2010 et mon ventre est sur le point d’exploser. La famille d’accueil qui nous a pris – moi et un étudiant chinois nommé Yu Heng – pour trois jours à Hakodate semble vraiment déterminée à montrer ce que l’hospitalité japonaise veut vraiment dire. Devant moi, une dizaine de plats différents, préparés par la grand-mère, et quatre verres avec quatre alcools différents (ça, c’est le grand-père qui régale) dans lesquels je mange et je bois à tour de rôle, comme dans un carrousel d’autant plus sans fin que de nouveaux plats sont constamment apportés de la cuisine et que de nouvelles bouteilles se débouchent comme par magie.

Nous communiquons – en anglais, en japonais, et à l’aide de petits dessins et de schémas griffonnés sur un calepin – avec ce couple si accueillant, et je me rends compte à quel point absolument tout dans leur mode de vie m’est sympathique. J’aime leur maison, à moitié emprisonnée dans la neige et dans laquelle on ne chauffe pas les couloirs, ce qui rend chaque passage de pièce en pièce semblable à une petite aventure; leur chambre d’invités, avec un tapis si épais que les pieds y disparaissent et de vieux livres en anglais (dont une édition des années 50 d’un manuel sur l’art de bien écrire); leur voiture dans laquelle le lecteur CD ne joue que de la musique classique; leur ville, petite et éloignée dans un pays qui l’est déjà; et leur mode de vie, avec des bains publics quotidiens et l’accueil régulier d’étudiants étrangers chez eux. Si ça, ce n’est pas une belle façon de vieillir, je ne sais pas ce qui en est une.

Le repas arrive à sa fin. Nous aidons à ranger et à faire la vaisselle, et j’aime même ce simple acte de communion. Vient l’heure du café. Il est tard, mais personne ne veut se coucher.

« On va au karaoke? » demande soudain le grand-père. « Il y en a un tout près de la maison ».

Comment refuser?

…

Nous sommes le 4 mars 2010 et nous avons réussi enfin à trouver le karaoke le plus proche de la gare de Sendai.

Lorsque je parle à quelqu’un de karaoke, j’ai deux phrases toutes faites que je ressors à chaque nouvelle personne avec laquelle j’aborde le sujet. La première est en japonais, formulée lors de l’un des premiers cours, lorsque l’on a appris simultanément à exprimer notre degré de préférence pour une chose et notre degré de compétence dans cette chose: « 歌うのが好きですが、上手じゃありません », autrement dit « j’adore chanter, mais je suis mauvais ». La deuxième est en anglais, et elle est un peu plus fleurie: « When I sing, children cry, flowers wither and birds fall dead from the sky » (celle-ci récolte habituellement quelques rires – je m’en sens un peu coupable car cette séquence ne vient pas vraiment de moi mais d’un caricaturiste nommé Scott Adams). Le sens des deux est toutefois plus ou moins le même: je chante horriblement faux mais c’est pas une raison pour m’en priver.

Quand on chante aussi mal que moi, il n’y a que deux possibilités pour survivre à un karaoke: ne pas ouvrir sa bouche de la soirée ou, au contraire, se lancer complètement dedans sans aucun complexe. Ceux qui me connaissent un peu savent déjà quelle option j’ai choisi; pour les autres, disons simplement que vous êtes bien chanceux de ne pas avoir été là avec moi.

J’ai écorché un nombre incalculable de tubes au Japon; si on attachait des petits générateurs à tous les cercueils des artistes que j’ai fait tourner comme des toupies dans leur tombes, on pourrait alimenter en électricité une ville de taille moyenne pendant quelques mois. Mais aucune chanson n’a subi, je crois, outrage pire que Breaking The Habit de Linkin Park ce soir-là à Sendai (ceux qui connaissent la chanson voient parfaitement à quel point celle-ci est écorchable). Un festival de fausses notes, un feu d’artifice tiré par des casseroles (enfin, surtout par une casserole, moi), une performance aussi horrible, que, lorsque j’achève (c’est le cas de le dire) la dernière note, en m’allongeant presque sur le canapé lors d’un dernier effort surhumain, il nous faut bien une minute pour arrêter de rire et de passer à la chanson suivante.

Bref, que du bonheur.

…

Nous sommes le 5 mars 2010 et une mouette me frôle presque la main. Je me tiens sur la passerelle arrière d’une petite embarcation en train de zigzaguer entre les innombrables îles recouvertes de pins qui composent Matsushima, l’une des trois plus belles vues du Japon. Le capitaine, un Japonais jovial d’une quarantaine d’années, dirige son bateau d’une main sûre. Au moment du démarrage, notre vaisseau attire immédiatement l’attention d’une douzaine de mouettes qui se mettent à nous faire la course, passant à quelques centimètres à peine des fenêtres et de nos têtes – elles doivent être habituées à ce que les touristes leur jettent quelque chose à manger.

Le capitaine nous parle – en japonais, évidemment – et, tant bien que mal, nous répondons (souvent, en devinant, plus que comprenant, son propos, il est vrai – une fois, il s’est retourné vers nous et a dit quelque chose en faisant un geste de la main au niveau de la poitrine et en rigolant d’un air complice. Nous avons évidemment acquiescé et rigolé aussi. Pourtant, même une fois descendus, nous ne savions toujours pas ce qu’il a essayé de nous dire – les deux explications les plus vraisemblables étant soit « les filles ont souvent le mal de mer lors de cette excursion » soit « les filles occidentales ont de gros seins »). Son jeu favori, toutefois, est de nous montrer une excroissance rocheuse informe surgissant au milieu des vagues et nous demander « c’est quoi comme animal, ça? » Apparemment, à Matsushima, une bonne partie des îles est censée rappeler une bête – du lion à l’orque en passant par le cochon – et c’est à nous de trouver de quel sobriquet la sagesse des foules a affublé tel ou tel rocher. La ressemblance totémique étant parfois flagrante et parfois quasi inexistante, nous n’y arrivons qu’avec un succès mitigé.

Mais qu’importe? Les vacances battent leur plein et l’air marin nous fouette le visage; nous explorons le Japon et nous réalisons soudainement que nous venons de faire des progrès en japonais; le temps est radieux, mais pas autant que nous.

Les mouettes volent autour de nous et nous volons au milieu d’elles.

…

Nous sommes le 9 mars 2010 et ça fait cinq heures que j’essaie de dormir, en vain. A coté de moi, Juha grogne dans son siège d’avion tout aussi inconfortable que le mien en essayant de trouver une position qui lui permettrait de trouver le sommeil, sans succès apparent. Décidément, aller en Australie, c’est cool, mais il y a un prix à payer.

Les lumières de la cabine de l’avion sont éteintes. La plupart des passagers dorment. Comment font-ils? Les veinards. Je transfère, pour la centième fois, mon poids de l’autre côté du corps sans que cela n’aide de quelque manière que ce soit.

Las, je ne sais plus comment m’occuper; alors, j’ouvre le volet de mon hublot et jette un coup d’œil à l’extérieur.

Et me perds.

Mon hublot se trouve juste à côté de l’aile de l’avion au bout de laquelle se trouve une lumière de signalisation rouge qui s’allume toutes les deux secondes environ. Toutes les deux secondes, donc, lorsque la lumière surgit, je peux voir un bout d’aile teinté d’une couleur vermillon.

Mais lorsque la lumière s’éteint…

Nous survolons actuellement l’océan Pacifique; il n’y a aucune source de lumière au niveau de la mer à des centaines de kilomètres à la ronde et, avec, le salon tamisé, l’avion n’en émet pas non plus. Lorsque le signal sur l’aile n’est pas allumé, donc, l’univers tel qu’il est vu par le hublot serait réduit au noir absolu…

…s’il n’y avait les étoiles.

Des centaines, des milliers d’étoiles. Sans nuages pour les cacher ni lumière artificielle pour les masquer, je peux voir le ciel nocturne dans toute sa splendeur, tel qu’on peut l’admirer depuis le sommet d’une montagne isolée, tel qu’il était vu par nos ancêtres. A Tokyo, ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une seule étoile. Je regarde par le hublot de l’avion et – toutes les deux secondes – il me semble que c’est dans un vaisseau spatial que je me trouve.

Je ne dors toujours pas, mais il me semble que je suis en train de rêver.

…

Nous sommes le 23 mars 2010 et le soleil se couche lentement sur le lac de l’ancienne résidence d’été de l’empereur de Chine. Loin du tumulte poussièreux de Pékin moderne, le palais devenu parc est un véritable havre de paix. Après avoir traversé un long pont étroit pour rejoindre une île située à l’opposé du palais, Guillaume, Michael et moi nous installons près du bord de l’eau et admirons le spectacle.

L’endroit est si paisible, l’instant si calme que personne d’entre nous ne se décide à prononcer une parole; nous nous en rendons d’ailleurs rapidement compte et le silence jusqu’alors spontané devient intentionnel; tels trois moines, nous prenons sur nous, d’un commun accord tacite, la tâche de conserver la magie du moment en gardant le silence. Mais les pensées, bien sûr, vaquent.

Nous restons ainsi à écouter le bruit de l’eau jusqu’à ce que la fine lame lumineuse ne disparaisse complètement à l’horizon et que deux canards ne passent au-dessus de nos têtes en poussant des cris stridents.

…

Nous sommes le 24 mars 2010 et nous venons de quitter le site du stade olympique de Pékin. Le pont que nous en train de traverser, au-dessus d’une autoroute, a initialement été conçu pour accueillir des milliers de personnes simultanément – les Chinois ont commencé a voir les choses en grand depuis l’époque de la Grande Muraille, et n’ont jamais cessé depuis – mais nous ne sommes que trois à l’emprunter à cette heure-ci. Il faut dire que le vent froid et la neige qui tombe n’incitent pas vraiment à la promenade.

Je marche pénible en luttant contre le vent, tête baissée, les pieds transis de froid (pourquoi ai-je pris des chaussures d’été en allant dans une ville dont le nom veut dire « capitale du nord »?), essayant tant bien que mal de protéger mon appareil photo des flocons en l’enveloppant dans mon bonnet. Entre le vent et la neige, je ne vois ni entends mes compagnons d’infortune, mais je peux les sentir peiner quelque part derrière moi.

Puis, je ne sais pas pourquoi – un coup de vent particulièrement fort, peut-être – je lève la tête.

A cet endroit-ci, il n’y a pas de gratte-ciel ni même de grands immeubles; par conséquent, le ciel que je vois est vide de toute construction humaine. Vide de toute étoile, aussi – comme toute mégapole, Pékin génère beaucoup trop de lumière artificielle pour tuer dans l’œuf tout espoir d’en voir une. Je ne vois donc qu’une toile noire qui recouvre entièrement mon champ de vision – une toile sur laquelle se déroule un fascinant et majestueux spectacle.

Des milliers de flocons tombent silencieusement en rangs serrés, soldats inconnus formant des bataillons sans fin. Le mur de neige est parfois troublé par des bourrasques de vent, mais même dans ce cas tous les flocons se déplacent de concert. Le spectacle est envoûtant d’uniformité, d’autant plus que la neige, en plus de simplifier au maximum symbolique ce que je vois, absorbe également les sons, si bien que j’en oublie presque les voitures qui défilent en-dessous de moi et de mes deux amis qui marchent derrière: il n’y a plus que moi, sur une plaine enneigée infinie, en train de regarder un ciel sans limite où prend naissance un blizzard sans fin.

Quelqu’un a dit un jour que l’homme pouvait regarder éternellement deux choses: une flamme qui brûle et de l’eau qui s’écoule. De toute évidence, il avait omis de mentionner la neige.

J’oublie complètement que j’ai froid aux pieds.

…

Nous sommes à une époque si ancienne que même les manuscrits les plus vétustes n’en gardent plus aucune trace. Je m’avance prudemment sur les dalles mouillées du donjon, une main sur ma dague, l’autre formant un signe arcane.

Une ombre traverse soudain le couloir en un éclair de griffes et de dents. Minsc le rôdeur – un compagnon fidèle mais pas exactement malin – rugit et se lance sur l’apparition en brandissant sa hache. Mauvais calcul: ce monstre-ci n’était qu’un éclaireur et trois de ses confrères apparus de nulle part réduisent instantanément le guerrier en charpie. L’assassin du groupe, lui, est plus malin; il se retire immédiatement dans la pièce précédente en attirant l’attention des bêtes qui ne manquent pas de le suivre… et de déclencher les pièges soigneusement posés dans l’embrasure de la porte. Hélas, il n’y en a pas assez; les pièges n’ont suffi qu’à tuer un seul démon. La situation est critique, je décide d’agir: d’un geste maintes fois répété, je tends la main vers mes adversaires en criant l’incantation de la conjuration de la boule de feu…

…lorsqu’une vache surgie de nulle part tombe sur moi et me tue sur le coup.

« Ah ben bravo. » La voix de Guillaume dans l’écouteur est légèrement ironique.

« C’est les aléas de la magie entropique » réplique-je en rajustant mon microphone. « Je n’avais plus de sorts offensifs en mémoire, il ne me restait plus que la rupture hasardeuse. »

« C’est ce qu’ils disent tous. Je connaissais un mec qui se trouvait tout le temps des excuses. Tu sais ce que lui est arrivé? »

« Non. »

« Il est mort. »

« Ah, quand même. »

« Bon, je recharge? »

« Je suppose, oui » dis-je en regardant les démombres achever de dévorer nos personnages à l’écran.

Et nous repartons à l’aventure.

…

Nous sommes en avril 2010 et je cours à travers les rues de mon quartier en complétant mon parcours habituel. Je sais exactement comment se déroulera la soirée. D’abord, je rentrerai chez moi et prendrai une douche. Puis, on ira à l’Hidakaya manger une soupe épicée, après quoi on prendra peut-être un film à louer ou alors on rentrera chez nous – un épisode de Lost m’attend dans ce cas de figure-ci.

Une soirée tranquille, ordinaire et parfaite, en somme.

…

Nous sommes le 3 mai 2010 et le vent qui balaie la Victoria Bay de Hong Kong vient ébouriffer les cheveux de Laura alors qu’elle prend une photo de la skyline de la ville, sublime en soirée.

« C’est génial, non? » lui demande-je.

« Oui. Alors maintenant, on va au bar situé au sommet du gratte-ciel puis au marché de nuit, c’est ça? »

« Franchement, je pense que l’on devrait pouvoir y arriver. C’est quand même dingue; on a vu tellement de choses en une seule journée alors que nous ne nous pressions absolument pas! »

« C’est parce qu’on est bons » sourit-elle.

Effectivement, je ne vois aucune autre hypothèse.

…

Nous sommes le 28 mai 2010 et, devant nous, une dizaine d’enfants sont en train de jouer du taiko.

Les vibrations émises par les instruments résonnent dans nos muscles, dans nos cages thoraciques et dans nos esprits. Tout l’espace autour de nous n’est que musique pure.

Après tout, le corps du spectateur n’est-il pas aussi un instrument sur lequel le musicien agit?

…

Nous sommes le 29 juin 2010 et je viens de recevoir un email de SILS m’informant que j’ai été choisi pour prononcer un discours au nom des étudiants en échange lors de la cérémonie de clôture des cours, le 24 juillet.

Je suis, bien sûr, très content. Mais aussi un peu inquiet – après tout, ce discours ne sera, pour moi, ni plus ni moins que l’occasion d’exprimer tout ce que j’essaie de vous transmettre par le biais de ce blog depuis le début de l’année… sauf que cette fois-ci, je parlerai directement aux personnes concernées, et de vive voix. De plus, je devrai tenter de transmettre non seulement mon propre point de vue, mais aussi celui de tous ceux que j’ai l’honneur de compter parmi mes compagnons.

La tâche n’est pas banale. J’ai intérêt à commencer à m’y préparer à l’avance.

…

Nous sommes le 3 juillet 2010 et je viens de me laisser happer par une vague. Je me laisse porter par le courant quelques instants puis me redresse et regarde autour de moi. Mes compagnons de voyage à Shimoda, sur la péninsule d’Izu, sont eux aussi presque tous dans l’eau en dépit d’un ciel couvert. Qu’importe: nous sommes venus pour nous amuser et nous sommes bien déterminés à le faire.

Le vent se lève et les vagues deviennent de plus en plus fortes. Nous repartons à leur assaut, les esquivant souvent et s’y abandonnant parfois. C’est incroyable comme un évènement en essence aussi répétitif que le déferlement d’une vague peut donner naissance à autant de situations différentes et à autant de défis.

Je sors ma tête de l’eau pour je ne sais plus combientième fois lorsque je sens que quelque chose à changé. Alors que la vague vient tout juste de passer, une goutte frappe ma tête, puis une autre. L’instant d’après, la surface de l’eau autour de moi se transforme, striée par des milliers de petites toiles d’araignée entrecroisées que la pluie dessine sur les voûtes de l’océan. Se baigner sous la pluie: un plaisir rare mais toujours agréable, d’autant plus que cette pluie-ci est chaude. Nous restons dans l’eau encore un quart d’heure environ puis sortons et regagnons lentement notre maison sous des trombes d’eau qui, pour une fois, ne nous gênent pas le moins du monde. Habituellement, lorsque la pluie commence, l’on pense davantage à son costume ou à son portable qu’au simple plaisir de sentir des filets d’eau nous masser lentement les épaules alors que nous marchons à notre guise à travers les rues désertées; mais quelqu’un qui vient de sortir de l’eau et qui n’a pour seul costume qu’un maillot de bain est libéré de ce genre d’arrière-pensées et peut se concentrer sur l’essentiel.

« Tu sais », dis-je à Antoine en ralentissant le pas – pour faire durer le chemin du retour un peu plus lontemps – « je n’avais jamais pensé à la définition du bonheur comme au fait de marcher sur une plage sous la pluie. »

A son regard amusé, je comprends que lui non plus.

…

Nous sommes le 13 juillet 2010 à quelque 3’000 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer. Il est cinq heures du matin et les pentes du mont Fuji sont froides, pluvieuses et inhospitalières. Obstinément, nous continuons à grimper, arrachant mètre après mètre à la montagne.

La pluie se calme quelque peu et nous nous arrêtons un instant pour reprendre notre souffle. Je me retourne, espérant vainement être récompensé de mes efforts par une belle vue sur l’étendue en contrebas, mais l’espoir est vain; je ne vois que des nuages battus par le vent.

Je m’apprête à me retourner avec un soupir résigné lorsque quelque chose se produit. Un souffle particulièrement puissant enroule soudain un nuage situé à peu près à notre hauteur sur lui-même pour former, l’espace d’un instant, un gigantesque tourbillon vertical, immense et majestueux.

Je touche l’épaule de Michael et lui indique la formation nuageuse.

« C’est beau, non? »

« Oui » répond-il.

« On dirait presque… une porte » remarque-je pensivement.

Je n’ai pas le temps d’achever ma phrase; une nouvelle bourrasque de vent dissipe le nuage dont il ne reste plus rien l’instant d’après.

Je souris, me retourne et essaie de trouver des yeux le sommet du mont Fuji. Le chemin est encore long.

…

Nous sommes le 20 juillet 2010, et je suis assis dans une rame bondée de la ligne Yamanote. Un salaryman typique – la trentaine, costard-cravate-chaussures de cuir – entre a Shinjuku, se met juste devant moi, pose son sac sur une étagère au-dessus de ma tête et ouvre un livre.

Son marque-pages assez particulier: une ancre argentee ornée d’une pierre bleue en forme de tête de Mickey.

…

Nous sommes le 24 juillet 2010 et le bruit d’explosions à répétition submerge les ruelles de Chofu en faisant trembler les fenêtres et sursauter les passants. Amaury, Guillaume et moi marchons rapidement à travers une foule compacte en gardant les yeux rivés vers le ciel, où est en train de se dérouler un grandiose spectacle pyrotechnique.

Notre but est de trouver la meilleure place possible pour apprécier le show; malheureusement, ce n’est pas facile lorsque des dizaines de milliers d’autres personnes sont occupés à faire exactement la même chose et que la police cantonne les visiteurs aux ruelles où la vue est toujours partiellement bloquée par un arbre ou un poteau. Heureusement, la féérie pyrotechnique est prévue pour durer plus d’une heure; nous pouvons donc nous permettre de perdre un peu de temps pour bien nous positionner, sillonnant les chemins de traverse et changeant constamment d’angle de vue dans l’espoir de saisir une image parfaite des feux d’artifice.

Lorsque nous traversons une ruelle particulièrement exiguë – de laquelle on ne voit qu’un petit bout du ciel – une explosion très puissante, suivie d’une salve de « Eeeeh! » et de « Suuugoï! », retentit – signe certain que nous venons de rater un bouquet intermédiaire dans notre chasse à la perfection.

Je siffle quelque chose qui ressemble à « Saperlipopette! » entre les dents.

« Ne t’inquiète pas » dit Guillaume. « Cette ruelle est bien plus belle que le ciel. »

Je crois d’abord qu’il plaisante.

Puis, je regarde autour de moi. Je regarde les maisonnettes et les poteaux électriques alambiqués devenus si familiers; les fenêtres dans lesquelles mille couleurs se reflètent; les centaines de Japonais et de Japonaises – beaucoup habillés en costumes traditionnels – fixant le ciel, les yeux remplis d’émerveillement; et mes deux compagnons avec qui je partage l’un de ces derniers instants passés au Japon. Je regarde autour de moi – et pense que Guillaume ne plaisante peut-être pas.

…

Nous sommes le 27 juilllet 2010 et demain, je dois libérer mon dortoir. Je sors de chez Guillaume – nous venons de voir notre dernier film de l’année – et je rentre chez moi comme je l’ai fait tant de fois déjà. En remontant Waseda-dori, je me rends soudain compte à quel point j’aime marcher dans cette rue la nuit.

…

Nous sommes le 28 juillet 2010 et c’est mon dernier jour au Japon. La plupart des gens que je connaissais sont déjà partis ou font un dernier voyage dans la région, souvent avec leurs familles. J’ai dit au revoir à Michael il y a trois jours déjà, et à Guillaume ce matin; il me reste une dernière soirée et une dernière nuit à passer à Tokyo, seul, avant de m’envoler à mon tour.

Le soir tombe et je sais exactement où me diriger. Je prends le métro pour aller à Shiodome une dernière fois. C’est là que j’ai réalisé pour la première fois, une semaine après mon arrivée, à quel point ce que j’ai eu la chance de vivre ici était fragile et précieux; c’est donc là que je vais faire mes adieux à cette ville et à ce pays qui m’ont tant enchanté.

Je parcours la même plate-forme qu’il y a 10 mois. Tout est identique; la mer, les gratte-ciel, les dalles sous mes pieds, les cigales et leur litanie annonciatrice de la fin de l’été – de mon été.

…

Je me tiens au milieu de mastodontes endormis

Je regarde la mer. Vue d’ici, elle semble lointaine

Mais alors, pourquoi ce goût salé?

…

寝る鯨

遠い海見る

塩の味

…

La seule différence avec la balade d’il y a 10 mois est qu’aujourd’hui, je suis seul: et il n’y a plus que Burn It Down de Alter Bridge pour me tenir compagnie.

Alors que je parcours lentement la plate-forme, la musique fait écho dans mes oreilles – et dans mes souvenirs.

Drank so much last night

I think that I drowned

But now my cup is empty…

C’était, en effet, une année faste, une belle année, une glorieuse année. Mais voilà – aucune fête ne peut durer éternellement. Il vient toujours un moment où l’on doit empiler, à contrecœur, les assiettes vides et songer au rangement.

No one has seen my will around

Now my heart is aching…

Heureusement que ça, ce n’est pas tout à fait vrai. Certes, j’ai mal au cœur de quitter le Japon, mais au moins ai-je bien fait attention de garder une trace de ce que j’ai vécu durant cette année, simplement parce que certaines choses ne doivent pas être oubliées.

Sometimes I fall asleep for days

But my bed is empty…

Le mien l’est clairement, à présent: mon dortoir m’a déjà prié de rendre les clés et de libérer les locaux. Ma chambre est à présent vide, prête à accueillir, dans quelques semaines, un nouvel étudiant en échange – et devenir ainsi le point de départ d’une nouvelle aventure extraordinaire.

I know I am too set in my ways

Tell all I am ok

Paradoxalement, j’ai toujours aimé la découverte, mais j’ai aussi toujours eu du mal avec les adieux. Le changement a deux facettes: l’une destructrice, l’autre créatrice. On ne peut avoir l’une sans l’autre. Pour cette année, j’ai choisi le changement, ou en tout cas c’est ce que j’ai cru.

Alors que je marche toujours, les images de mon année au Japon commencent à défiler autour de moi – comme des centaines de photos suspendues en plein air.

So burn it down

Discover the dusk of your day

Has reached its dawn

So burn it down

Remember to find a new way to carry on

D’un coup, toutes les photos s’embrasent et je me retrouve dans un maelström de flammes qui réduit ces images en poussière. Le feu s’approche dangereusement de moi pendant quelques instants – le propre d’une séparation est d’être douloureuse, après tout. Pourtant, je sais aussi que ces flammes-ci sont purificatrices, et que cette cendre servira d’engrais grâce auquel je continuerai, en accord avec les préceptes de Voltaire, de cultiver mon jardin. De toute façon, les vrais souvenirs, brillants et précieux comme des diamants, ne craignent pas les flammes.

Flew so high last night

I think that I fell to the ground so heavy

Woke up to find this living hell

It used to be so easy

Après tout – tant que ce n’est pas fini pour de bon – la fin d’un chemin n’est jamais que le début d’un nouveau.

And whatever takes us away

Will be the same to drive us on

Même si je suis triste de quitter le Japon, je reconnais que c’est la seule chose à faire. La même chose qui m’a poussé à venir ici – le désir d’apprendre et de grandir – m’ordonne maintenant de continuer plus loin encore, ce « plus loin » fut-il le point de départ.

Remember to find a new way

A way to see it all

You’ll find us living away

And soon it will be gone

Remember to find a new day

Remember to carry… on!

Je reviens de ce voyage plus fort que je n’en suis parti – fort de connaissances, fort d’amitiés, fort de souvenirs. Ce que j’ai vécu ici ne pourra plus jamais m’être enlevé; quelles que soient les circonstances de la vie qui m’attend, je pourrai toujours invoquer, dans ma mémoire, la caresse des sables d’Okinawa, la douce berceuse des flocons de neige d’Hakodate ou le tintement de verres à Takadanobaba pour me redonner des forces. Je ne sais pas si ce qui m’attend sera pour le meilleur ou pour le pire – j’aurais bien une préférence pour le premier, bien sûr, vous vous en doutez – mais quoi qu’il en soit, je pourrai toujours me dire que, cette année-là, je l’ai vécue – et que je n’ai pas à en rougir.

So burn it down!

Discover the dusk of your day

Has reached its dawn…

So burn it down!

Remember to find a new way to carry… on!

Et voilà, c’est la fin de ce blog. Il y aura encore un article – une sorte de table des matières qui chapeautera l’ensemble, pour les nouveaux venus qui y tomberaient par hasard à l’avenir – mais en ce qui concerne l’histoire de mon aventure au Japon, elle s’achève maintenant. Merci de m’avoir suivi jusque-là. Et, une dernière chose: si vous êtes étudiant et que vous réfléchissez à un échange à l’étranger (au Japon ou ailleurs) mais que vous doutez encore… j’espère que ces quelques billets vous aideront à prendre la bonne décision.

Partir, c’est mourir un peu; mais c’est aussi naître.

20 juillet: yamanote bondee. salaryman en costard entre a shinjuku, pose sac et ouvre un livre. je leve les yeux et en baissant je remarque qu'il a un marque pages en forme d'une ancre argentee avec une pierre bleue en forme de tete de mickey.